Mercoledì 14 Febbraio, giorno delle Ceneri e inizio della Quaresima

di Redazione Sito · Pubblicato · Aggiornato

di Luca T. – 15 Febbraio 2024

Anche per la nostra Comunità parrocchiale, con l’antico e suggestivo rito dell’imposizione delle Ceneri, è iniziato nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, il cammino della Quaresima che ci porterà, nella notte di Pasqua, a festeggiare la vittoria redentrice del Signore risorto, dopo aver fatto memoria della sua Passione e morte.

Questo giorno così particolare prende il nome dal gesto che il sacerdote compie nella liturgia. Le Ceneri, risultato della combustione dei rami di ulivo benedetti durante la domenica delle Palme dell’anno precedente. Al credente che si appresta a vivere la Quaresima viene posto sul capo un pugnetto di cenere come segno di pentimento, impegno alla conversione e desiderio della purificazione della propria vita e del proprio cuore. Per questo, mentre piega il capo per ricevere le ceneri, si sente rivolgere l’appello “Convertiti e credi al vangelo”, oppure quello più antico, “Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai”.

Già nell’Antico Testamento, cospargersi il capo di cenere rappresentava un segno di umiliazione e pentimento per i peccati commessi ma anche la volontà di rinnovamento e purificazione. La cenere che è piovuta fine come rugiada sulle nostre teste sarà poi lavata via dall’acqua, segno di vita, trasparenza e pulizia, con cui saremo aspersi nella veglia di Pasqua.

La cenere ci vuole anche indicare che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che siamo creature in cui Dio ha impresso la sua immagine. Questo ci rende nobili e ci ricorda che non siamo destinati a essere cenere ma siamo destinati alla vita eterna, a partecipare alla vita di Cristo risorto per sempre.

Tanti i fedeli, assai più numerosi del solito, che hanno partecipato alle Sante Messe celebrate sia al mattino che al pomeriggio dal nostro parroco don Mauro Tramelli. “Liberarmi dal mio peccato, quello è il vero digiuno… arrivare a Pasqua un po’ più liberi”, questo è quanto ci viene chiesto, ha ricordato don Mauro nella sua omelia. Una preghiera sobria, semplice, vera, stare davanti al Signore, cercarlo. Fare attenzione alle piccole povertà che abbiamo intorno. È solo così, con un sorriso, una mano tesa, una pacca sulla spalla, che andiamo davvero incontro a quella povertà che è nell’intimo del cuore del nostro prossimo e ha bisogno di noi, queste le semplici ricette indicate dal celebrante.

“La conversione allora che cos’è?”, si è domandato ancora don Mauro. “Imparare a stare davanti al Signore in tutte le cose che facciamo, vivere in un modo sobrio, quindi essere liberi, con attenzione alle fragilità dell’altro. I modi sono diversi, ognuno può trovare i suoi”. Tutto quello che facciamo però deve mettere radici nel nostro cuore, “solo così saremo persone nuove! Allora potremo cantare il giorno di Pasqua il nostro alleluia”.

Tedaldo Visconti è stato (almeno fino al giorno d’oggi, non poniamo limiti alla Provvidenza) l’unico piacentino a divenire Papa. Era l’unico erede di una delle famiglie più illustri di Piacenza: secondo alcune fonti non aveva legami con l’omonima famiglia dei Signori di Milano; secondo altre fonti invece discendeva dal ramo piacentino proprio dei Visconti stessi.

Di lui si dice che fosse un uomo tutto d’un pezzo, che operò solo e soltanto per la pace e la riconciliazione, aggrappato alla fede in Cristo, con cui affrontava i problemi e i triboli del tempo. Nato nel 1210 a Piacenza, pressappoco dove ora sorge il Palazzo delle Orsoline, visse in un’epoca a dir poco turbolenta sia civilmente che all’interno della Chiesa: in Italia imperversava la lotta infinita tra guelfi e ghibellini, mentre Oriente ed Occidente non riuscivano a trovar pace.

Tedaldo trascorse i suoi anni giovanili impegnato negli studi, facendosi un nome di persona preparata e affidabile, lontana dalle rivalità e dalle discordie cittadine, divenendo dottore in diritto canonico e civile, per essere poi investito di un canonicato nella basilica di Sant’Antonino.

Avrebbe potuto scegliere una vita comoda, potendo contare su autorevoli sponde familiari: lo zio Bajamonte era abate di Chiaravalle della Colomba, la zia Carenza badessa nel monastero di Pittolo, dedicato a Santa Franca, Uberto, fratello di suo padre, era stato podestà a Milano. Ma il caso volle che il cardinale piacentino Giacomo da Pecorara, in visita a Piacenza come legato papale per una delicata missione diplomatica, lo volle come suo collaboratore, avendo conosciuto le sue credenziali e le sue capacità. Tedaldo lo accompagnò in varie missioni diplomatiche, la prima nel regno di Francia, dove ottenne la prestigiosa dignità di arcidiacono a Liegi. Proprio a Liegi Tedaldo, a partire dal 1246, si trattenne per circa un ventennio, pur con alcune fasi di assenza, quando frequentò l’Università di Parigi.

Aveva 56 anni quando in seguito a un duro scontro con l’arcivescovo Enrico, uomo indegno e corrotto, Tedaldo lasciò Liegi ed ebbe una nuova importante missione diplomatica in Inghilterra, conclusasi felicemente. Tra il 1270 e il 1271 egli si trovava in Terrasanta: lì ebbe luogo il suo celebre incontro con i fratelli Polo, Matteo e Nicolò, ai quali aveva affidato un’ambasciata per il Papa di mandare in quella terra uomini «che sapessero bene illustrare come la cristiana legge era la migliore».

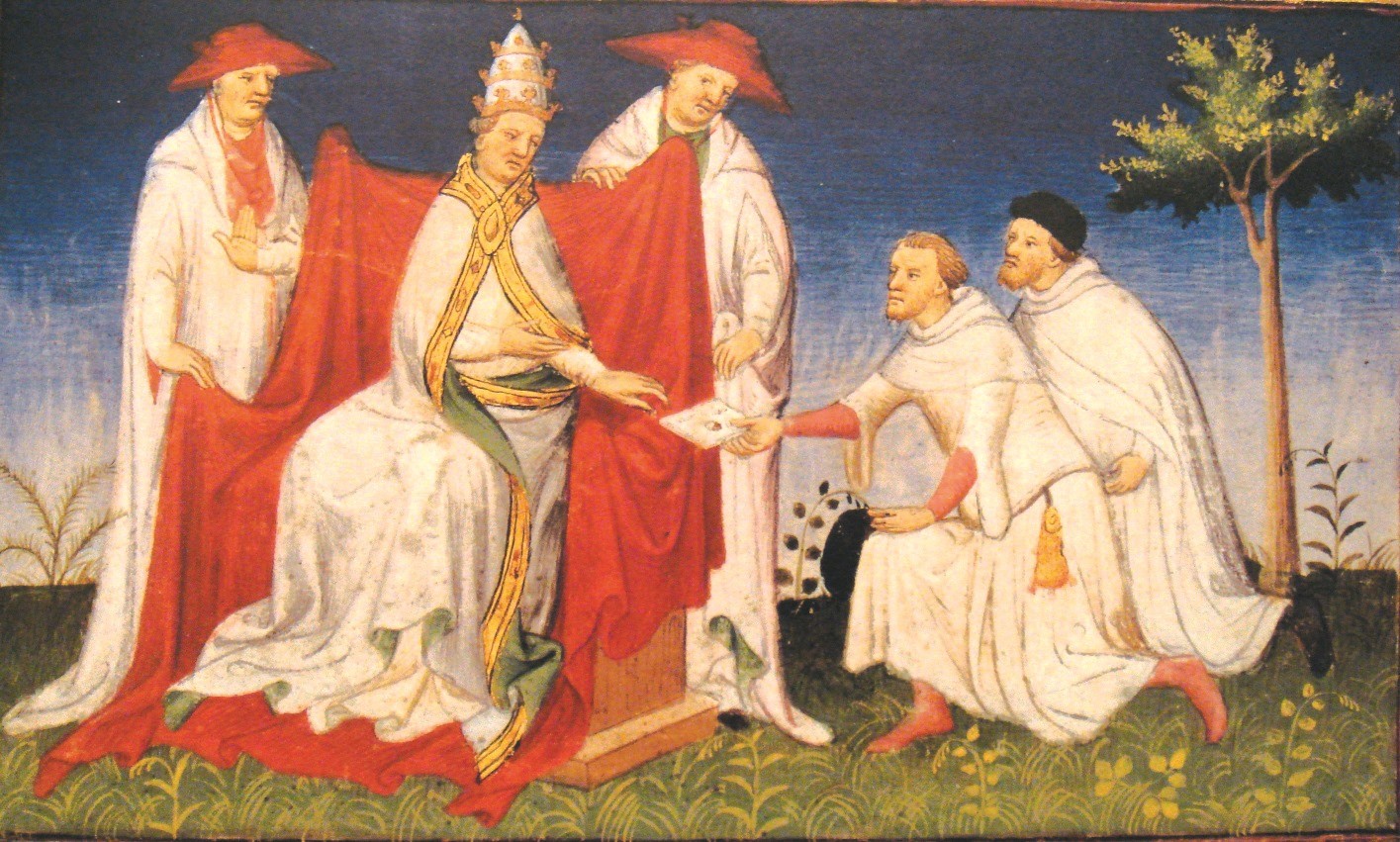

Il celebre incontro: Niccolò e Matteo Polo, in procinto di partire per il lontano Catai, ricevuti da Papa Gregorio X mentre si trovava ancora in Terrasanta.

Nel mentre, però, papa Clemente IV era morto e a Viterbo, dove i diciotto cardinali dovevano nominare il successore, nessun candidato riusciva ad ottenere la maggioranza dei due terzi che era necessaria per l’elezione. Questa situazione, causata da una forte disputa tra cardinali italiani e francesi, si protrasse per due anni e le autorità civiche che – dovevano mantenere i cardinali – stabilirono di chiuderli a chiave (di qui il termine conclave) per accelerare la decisione, arrivando a scoperchiare il tetto del palazzo che li ospitava. Si racconta che il cardinale inglese Giovanni, vescovo di Porto, uomo dotto e di grande spirito, abbia così commentato: «Ora si che lo Spirito Santo potrà scendere più facilmente sul Sacro Collegio!».

Assodato che così non si poteva continuare, si giunse a un compromesso: scelti sei cardinali, se almeno cinque avessero votato a favore di uno, quello sarebbe divenuto il nuovo Papa. Il primo tentativo fallì perché il prescelto, Filippo Benizi, anch’egli divenuto poi santo, per sfuggire alla nomina fuggì nei boschi del monte Amiata; il nuovo accordo vide uscire il nome di un uomo estraneo alla Curia e ai suoi giochetti, leale alla Chiesa, di grande esperienza diplomatica: il diacono Tedaldo Visconti.

Lui, che a 34 anni aveva rifiutato di diventare vescovo di Piacenza, a 61 anni, giunto in quella Terrasanta che aveva sempre avuto nel cuore e dove forse desiderava concludere la sua vita, era di fronte a questa enorme responsabilità: pronunciò così il più pesante dei sì.

Tornato a Viterbo, venne ordinato sacerdote, quindi vescovo e assunse così il nome di Gregorio X, nella cerimonia ufficiale svoltasi a Roma. Era il 27 marzo 1272, Tedaldo diventa il 184esimo pontefice della storia.

Il 31 marzo dello stesso anno indice il Concilio ecumenico, senza punto temporeggiare. Due sono i temi che gli stanno particolarmente a cuore: la questione della Terrasanta, aggredita da più parti e perseguitata dagli infedeli, dove occorre ristabilire una pace duratura, e il degrado dei costumi del clero e l’ignoranza per cui i fedeli si allontanano da Cristo e dalla Chiesa seguendo gruppuscoli religiosi sfioranti l’eresia.

Il Concilio si tiene a Lione, ritenuto il luogo più comodo da raggiungere per tutti cardinali, i vescovi, i teologi che parteciparono a questo importante evento. I lavori iniziano il 7 maggio 1274 per concludersi il 17 luglio. È ritenuta l’assise più importante della Chiesa medioevale, a cui presero parte anche rappresentanti della Chiesa ortodossa. Fu stabilita la riunificazione delle Chiese, che però non si concretizzò nei fatti. Si teorizzò una nuova crociata, ma non si giunse a liberare proprio nulla. Papa Gregorio X scelse come suoi teologi San Tommaso d’Aquino, che morì prima di arrivare, e San Bonaventura da Bagnoregio, che invece morì a Lione.

La bolla più importante emessa da Gregorio X, la costituzione apostolica Ubi periculum emessa il 16 luglio 1274, riguarda il Conclave, con le relative norme del suo modo di onvocazione e dei suoi tempi di riunione, e per non incorrere di nuovo nelle lungaggini precedenti una clausola prevede che «passati tre giorni dall’inizio del Conclave il cibo sarebbe stato gradualmente ridotto a pane e acqua».

Il pontificato di Gregorio X dura quattro anni, quattro mesi e dieci giorni, in un periodo molto agitato: più e più volte egli dovette farsi carico, come un buon padre di famiglia, di dirimere contese, di portare alla conciliazione. Anche alla “sua Piacenza” invia una lettera per invitare i cittadini all’armonia, superando le lacerazioni e i dissidi interni del momento.

Alla conclusione del Concilio il Papa si ferma a Lione per quasi un anno, poi si reca a Losanna, in Svizzera, quindi parte per tornare a Roma. Ad Arezzo lo assale di nuovo la febbre, che aveva già avuto a Losanna. Viene ospitato dal Vescovo della città toscana nel suo palazzo, ma le sue condizioni peggiorano. Il 10 gennaio 1276, dopo aver dettato le sue volontà, non dimenticando le comunità che lo avevano mantenuto, vuole confessarsi, per poi rendere l’anima al suo Signore recitando l’Ave Maria.

Assai venerato nella città che aveva conosciuto in vita come Piacenza, Liegi e Arezzo, per Piacenza, sua città natale, volle istituire una prebenda legata al suo nome nella basilica di Sant’Antonino, alla quale fece dono di un prezioso paramento, oggi disperso.

Il corpo di Gregorio X è ancora oggi venerato nella cattedrale di Arezzo, la sua beatificazione risale al 1713, da parte di papa Gregorio XI.

Nel cortile esterno della basilica di Sant’Antonino si trova la statua in bronzo, opera dello scultore Giorgio Groppi, che lo raffigura: il volto chinato, assorto, la tiara ai suoi piedi, il crocifisso tra le mani, ad esprimere tutto il travaglio di un’epoca difficile in cui questo Papa si era trovato a vivere.